酒香至深是浓情

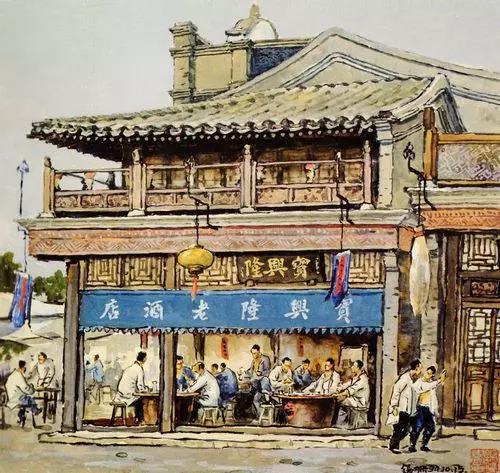

大酒缸下酒菜有"自制"和"外叫"两类。

所谓"自制",便是大酒缸自己加工制作的,素的有煮花生、拌豆腐丝、拌粉皮、香椿豆、芥末墩、松花蛋等,而且随着四季的变化,加入些“时令菜”,如拌黄瓜丝、小葱拌豆腐之类。荤的有猪头肉、排骨、炸虾等。山西人开的大酒缸,少不了山西人拿手的刀削面和拨鱼儿,多在店门旁,设面案、煮面锅,锅中沸水滚滚,厨师左手托一大团面,右手挥舞薄刀,还有一种为光头的削面师傅,把面团顶在头顶上,双手在自己的头上削面,削下的面片如雪片纷飞,煮熟捞在碗内,再浇上已炖好的肉卤汁。刀削面吃起来面片薄而长,劲韧而爽口,三两分钱一碗,加上肉汤,美味无穷。酒后来一碗这样的刀削面或拨鱼也是一乐。个别条件好的大酒缸还备有厨房,供应炮羊肉或大铁锅炖整条黄鱼的热酒菜。

所谓"外叫”,并不是让店伙计去饭馆、饭庄叫菜,由于大酒缸备的菜基本都是凉菜,如果有客人想要吃口热乎的,掌柜的会派伙计到旁边的饭馆或门口摆摊的小贩处买来饭菜。一些摊贩饭点儿时便在大酒缸外边候着,这些摊贩所卖食物有两个特点一是热,一是荤。酱肘子、羊霜肠、炖吊子、酱牛肉、爆肚、白水羊头,可谓应有尽有。

李春方在《闾巷话蔬食》中曾回忆宣武区骡马市大街一家山西人开设的大酒缸:“在宣武区骡马市大街梁家园把口路北,有个凹进去的两间小门脸儿,开个小酒铺叫'松鹤轩',是老夫妇俩开的,卖各种白酒、色酒、黄酒。虽也称为酒缸,但做法却不同;屋内有硬木小桌椅,供客人使用。每天早上,多是上窑台儿溜完嗓子的梨园行人到此是先喝点好茶,再喝点酒。其午间和晚间,则多文人墨客光顾,几碟小菜、二两烧刀,谈天说地地能混好几个钟头。这个酒铺所卖的酒菜儿净是些下酒的嘎咕玩意儿,并能应时当令。既多卖些钱也不讹人,反正你在别处吃不着。春日什么‘柳芽拌豆腐’、‘炸开河鱼’啦;夏天什么’糖醋白藕’、‘冰镇鲜货’啦;秋日则有什么‘素炒茭白’、‘盐炝大青虾’啦;到冬日则有‘坛子肉’(小碗)、‘酸辣白菜心’等。按节气,每晚有专人给送,老太太和个帮手亲手来做,既干净又新鲜,可称得起是个京中的'文明酒铺'。”

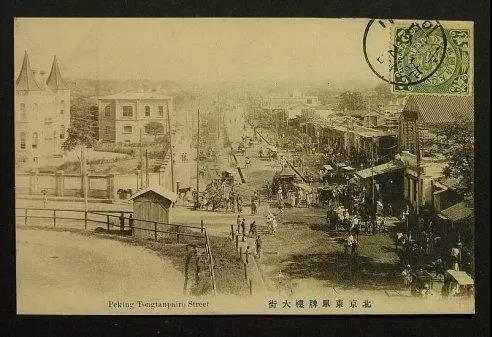

大酒缸在"文革"前就已销声匿迹,像东四的恒和庆之类酒馆,在20世纪50年代便划给了饮食服务公司,以饭菜为主了。20世纪70年代后,随着北京胡同的改造,胡同深处的酒香闻不到了。汪曾祺先生在20世纪80年代的小说《安乐居》中,写了大酒缸最后的变体:“北京人喝酒,大致可以分为几个层次:喝一毛三的是一个层次,喝二锅头的是一个层次,喝红粮大曲、华灯大曲乃至衡水老白干的是一个层次,喝八大名酒是高层次,喝茅台的是最高层次。安乐居的'酒座'大都是属于一毛三层次,即最低层次的。他们有时也喝二锅头,但对二锅头颇有意见,觉得还不如一毛三的。一毛三他们喝'服'了,觉得喝起来‘顺’。他们有人甚至觉得大曲的味道不能容忍。安乐居天热的时候也卖散啤酒。”

今天,在北京的街市上,几乎找不到一家专门卖酒的小酒馆。大量的酒吧、茶楼、主题餐厅、休闲餐厅等,引领了新的饮食时尚,给北京餐饮市场注入了无限活力。大酒缸的酒香与浓情,永远成为老北京人记忆中的往事。

作者:人文北京