铁门胡同桂馨斋旧址

铁门胡同有三多,“井多、名人多和酱菜园子多”,前几次介绍过两家会馆,也介绍过一些驻足过铁门胡同的名人。今儿说说这另一多,酱菜园子。其实铁门三多中有两多是紧密相连的。就是井多和酱菜园子多。据《燕都丛考》有云:“胡同内约有井七十二眼,虽室中,往往亦有井眼。其地多制酱局,需水多,该缘此也。”

早年间铁门胡同有不少酱菜园子,可能在历史上写下一笔的,只有兰馨斋和桂馨斋两家。时至今日,还活跃于北京餐饮市场的仅剩桂馨斋,店面门市部在南横西街50号,平渊里楼下的底商,厂址迁往南三环外刘家窑。而兰馨斋留有其名,在50年代的公私合营中,合并到了桂馨斋。

桂馨斋酱园创建于清乾隆元年,即1736年。据传说,“桂馨斋”最初是一南方人开设的,后转让给沈姓经营。沈氏曾是“桂馨斋”的门徒,学得一手制作酱菜的技术。他接管“桂馨斋”后,坚持精选原料、精工细作和薄利多销的原则,所以买卖越做越好。由于“桂馨斋”擅长制作冬菜、梅干菜和佛手疙瘩,被誉为“冬菜老店”。清朝时,“桂馨斋”的酱菜得到宫廷御膳房的赏识,被赐给“腰牌”一个、白底红穗帽子一顶、黑色马褂一件,凭此可进入皇宫送菜。

光绪三十年起,桂馨斋的规模进一步扩大,先后开设了南桂馨斋、桂馨栈、桂馨东记3个分号,在大川淀还拥有了一座相当规模的工厂,人员超过百人。到1937年,桂馨斋职工达到了190多人,营业面积达6848平方米,年产酱菜所用芥菜达100多万斤,白菜150多万斤,其它瓜菜的用量也相当可观,成为京城内首屈一指的大酱园。在1938年编的《北平旅行指南》一书中,桂馨斋是唯一一家以酱菜食品收录的老字号酱园,与全聚德烤鸭、桂香村糕点等名家食品同列榜首。

日本侵占北平后,直到1949年,由于连年战乱,桂馨斋已是江河日下,年年亏损,几濒破产,门店只剩下14人。1949年后,桂馨斋获得新生。1956年,经公私合营,桂馨斋同兰馨斋、瑞馨斋等几十家酱园合并,以桂馨斋为主成立了“北京宣武酱菜厂”,后又恢复桂馨斋老字号品牌。

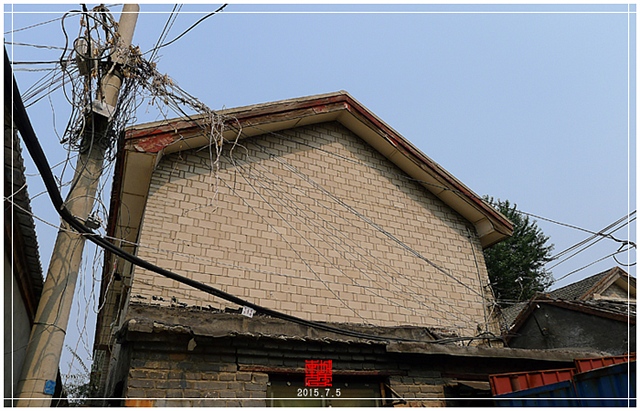

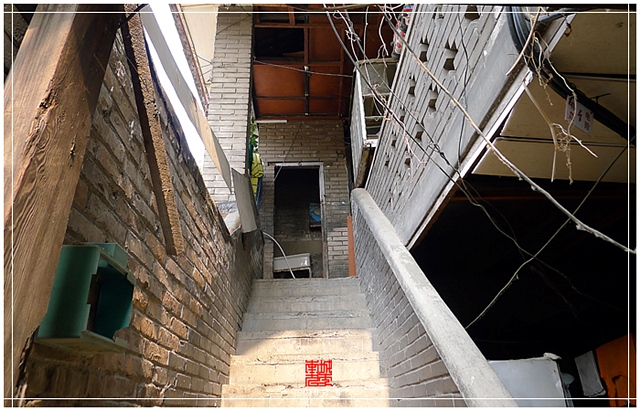

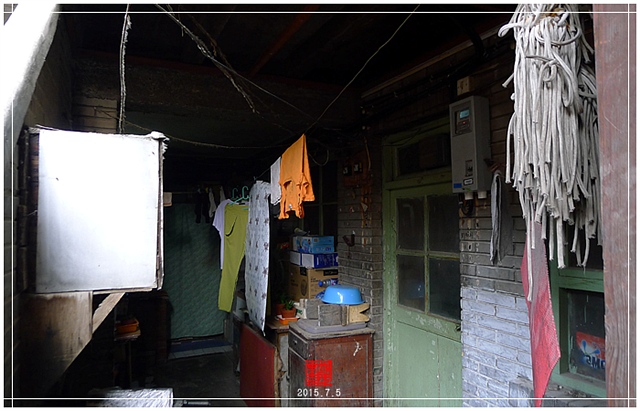

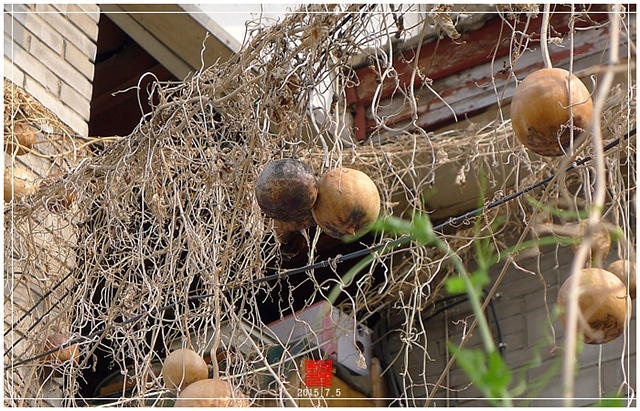

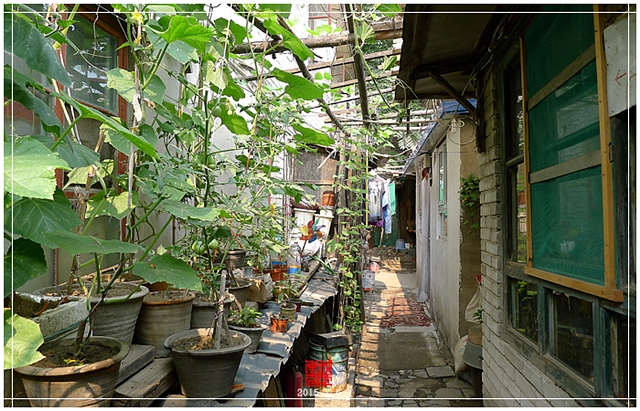

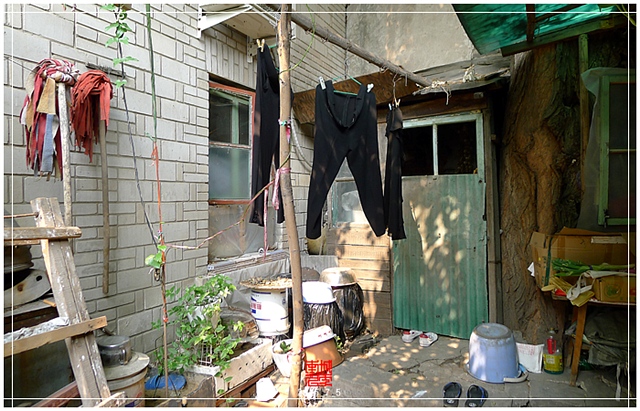

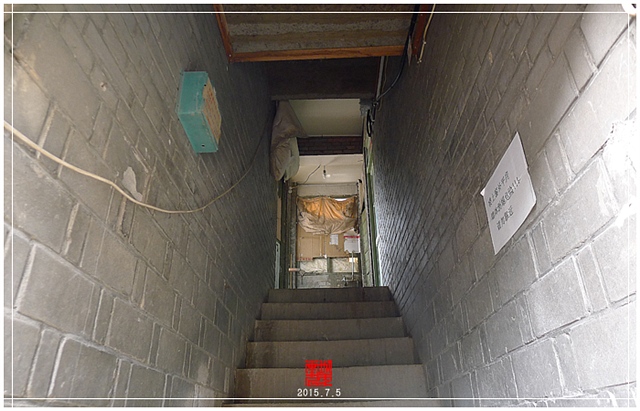

桂馨斋的旧址位于铁门胡同南段的114号,今已无任何遗存,院内除后建的一些平房外,最明显的就是两栋简易楼房。有关桂馨斋旧址的消息是秋林菜馆的戴师傅跟我说的,而且还告诉我当时修建楼房前,院内保留不少曾经的酱菜缸,这些都被当地居民瓜分了。戴师傅给我提供线索,其实主要是告诉我,114号院内存留的两栋简易楼,是北京市最早的一批简易居民楼,在宣武区房管所的档案中有案可查。

据说当时盖楼的宗旨是时间快,成本低,为了这个目的还专门组织人员去朝鲜学习盖楼经验。这两栋采用的是立面砖空心墙体,楼层地面是炉灰渣加水泥。看似如此粗制滥造的楼房却在1976年唐山大地震中纹丝不动。戴师傅在这栋楼里有一间房,现在早就不住了,已经租了出去。拍摄的时候院外的本地居民大多知道桂馨斋的故事,很多老人也提到过院内堆满酱菜缸的事儿。曾经在南口路西还有桂馨斋的门面,现在也拆没了。

铁门胡同的拆迁计划从2007年就开始了,后来因为一些原因停滞了,如今拆迁计划又要开始启动,对于这条历史韵味浓厚的老胡同而言,灾难恐怕很难躲过去,能保留下来的,估计也只有宣城会馆。就像贾家胡同废墟中被大包裹封闭起来的蒲阳会馆一样,成为现代化小区中的另类。