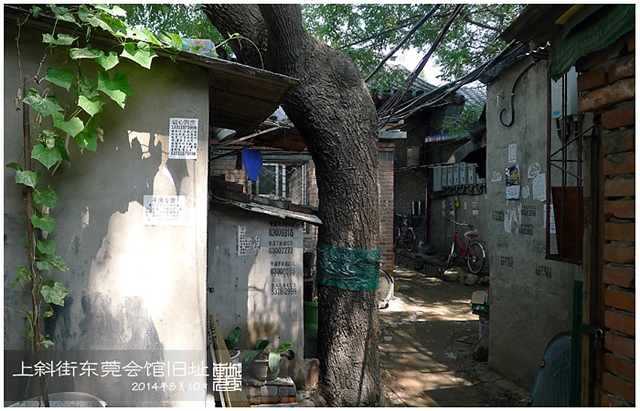

上斜街东莞会馆旧址

上斜街应该是我童年记忆中比较熟悉的一条胡同,东起宣外大街,西到下斜街,与三庙街相对。在槐柏树街居住的那段日子,有事儿没事儿经常往三庙街这一代跑,偶尔也去上斜街。如果要说记忆最深的,应该就是204中学,这所宣武区最差的学校成为了那会儿家长教育孩子的对象,如果学习不好,将来就得去204。

在我初中即将毕业的时候,204成立了职高部,学习外事服务,我还去那里面试过,不过人没要我,嫌我身高不够。后来我去了它北边儿的149职高,中午饭后溜达到上斜街去抽烟,偶尔也跟204门口转转,看看那里的姑娘。

上斜街成街于明代,当时称西斜街,到了清朝分上下斜街。名字的起源因河道流向倾斜而得名。至今,上斜街还算保留相对完整,东段紧邻宣外大街的部分被拆除,中间因为拓建广安胡同被切断,其他地段保存还和我小时候差不多。由于紧邻河道,上斜街北侧还延伸出顺河一、二、三巷。

明朝外藩进贡的大象全部圈养在象来街,也就是今天的长椿街和闹市口一代,象房的位置就跟今天的新华社。当时住在上斜街和顺河那几巷的老百姓可以清楚地看到护城河里洗象的场景。不过现今周围都变了,护城河成了盖板儿河,建起了北京前三门最早的一批样板楼,当年姥姥还参加过填河工作。

在宣外这片文人汇集的地域,随便一条胡同都能找出个会馆,上斜街也不例外。由于紧邻金井胡同,所以上斜街有不少位名人故居以及著名会馆。今儿要说的,就是56号东莞会馆。

我承认我在拍摄时看到“东莞”俩字起了邪念,进院儿到处瞎踅摸,寻思着是不是能从哪个屋儿出来个姑娘,微笑着对我说“贵宾您好,欢迎光临”。可能就是东莞名声弄的我心里特浮躁,在单位也一样,特盼着单位能派我到东莞分公司出趟差。

据说东莞会馆在清雍正年间曾是一位大将军的私家花园,民间相传这位大将军是年羹尧。这户院落建筑历史有300多年。因紧靠储库营胡同的四川会馆,在年羹尧去世后,这里被四川籍人士购买,并入了四川会馆。清末,四川会馆将这片馆舍出租给了日本人,成为了由日本人出资创办的日东文学堂的校址。

1918年,由清末探花、广东东莞学者陈伯陶出资重新购回,创办了东莞会馆。由于烂漫胡同在1875年的时候已经创办过东莞会馆,所以史学界都称上斜街的东莞会馆为东莞新馆。在历史照片中,会馆大门上的确有东莞新馆的匾额,题词人为康有为。

东莞新馆创办以来,汇集了大批东莞籍文化名人,这里也曾是我国著名古文学家、考古学家容庚先生的避难所。其他居住过东莞会馆的知名人士有冼玉清、张伯桢、张次溪、和容肇祖等。

东莞会馆院内的情况和目前大多数南城会馆旧址的状况差不多,都成了大杂院。由于广安胡同扩宽成马路一直通宣武门西大街,会馆东跨院已经被拆除,院内私搭乱建的房屋很多。正院主建筑已经被多家分割,成了民房。其他偏院已经看不出过去的样子了。

东莞会馆,也称东莞新馆的历史大多记录在1917年的《东莞新馆记》上,我也是参考了多篇历史文献才写出的这篇文字。对于这条街,我肯定还会再来,毕竟还有多家会馆和历史遗迹值得去留影和记录,比如这个星期天,我就又可能去趟50号,龚自珍的故居,继续我南城胡同的历史文化收集。