崇效寺藏经阁建筑遗存

崇效胡同因崇效寺而得名,那崇效寺在哪儿?我从来就没见过。后来经过查询,得知崇效寺早已被毁,仅存藏经楼位于今白纸坊小学内。后经过我在这片儿当民警的同学联系,得意进入校园内寻访当年崇效寺的最后遗迹。

崇效寺始建于唐贞观元年,当时这片地区是一片荒野丛林,自从崇效寺兴建后,历经唐、宋、元,该佛寺香火不断。当时该寺并非叫崇效寺,原名已无从查证。崇效寺一名是公元1341年,元顺帝登基时所起。当时元朝统治集团内部分崩离析、社会政治经济一片混乱,红巾军起义和朱元璋大军稳步发展,元帝国灭亡前夕。顺帝命令重建该寺,赐名崇效。显然寓有崇仰效仿李世民治理大唐,有挽救大元于危亡的深意。

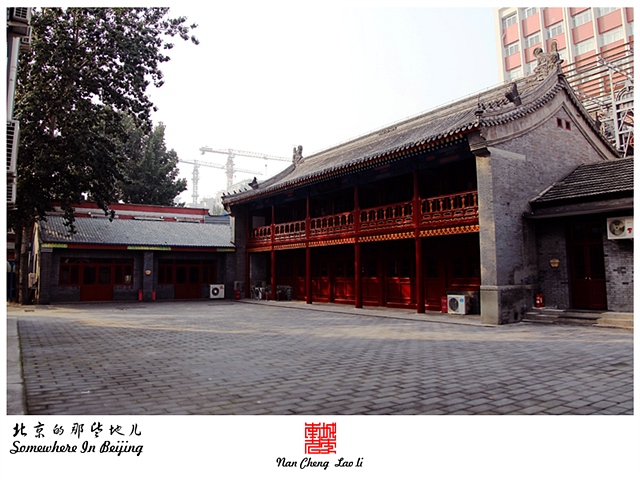

公元1522年,明朝世宗登基,年号嘉靖。这年,内官监太监袁福与高僧了空和尚同心修葺崇效寺,使之焕然一新。这时,寺院规模才算定型,主要建筑有山门、天王殿、大雄宝殿和后殿等。嘉靖三十年,内官监太监李朗捐钱,在寺院中央增建一座藏经阁。到了万历年间,风水先生认为位置不好,就把藏经阁移到了寺院后面。藏经阁东北有台,台后有僧塔,僧塔周围种了上千棵枣树。初夏花香似蜜,秋后果红如云,时称该寺一奇。

清代《日下旧闻考》记述:元末至正初年,皇家在始建于唐朝贞观元年的古庙旧址上营建了寺庙,并由元顺帝命名为“崇效寺”。雕刻着“敕赐崇效寺”的山门石匾,如今就保存于藏经阁下。明代天顺年间重修了崇效寺,嘉靖三十年,在寺院中心增建了藏经阁。万历二十一年,因藏经阁损坏,又于寺院后方重建。

清代《光绪顺天府志》记述:崇效寺藏经阁周边曾经环植枣树千株,清初学者王士禛由此为崇效寺另取别名“枣花寺”。千株枣树至光绪年间仅余少量遗存,但是因枣树得名的“枣林前街”地名则被沿用至今。现在寺院旧址前方的“崇效胡同”,也是因崇效寺而得名。

旧时崇效寺以花卉著称京城。清代初期以枣花出名,后以丁香花著称,再后又从山东曹州移来牡丹花,尤以绿、墨牡丹闻名京师。明吏部主事杨继盛曾来崇效寺游览,并为寺院题“无尘别境”。王士祯、林则徐、康有为、梁启超、鲁迅、许寿裳均曾到此领略寺院景致。1935年北宁铁路局特开观花专车,接运客人来崇效寺观赏牡丹。1949年后,朱德、徐特立、黄炎培等也曾来此赏花。1954年寺中牡丹移植中山公园,并辟有专畦栽培。

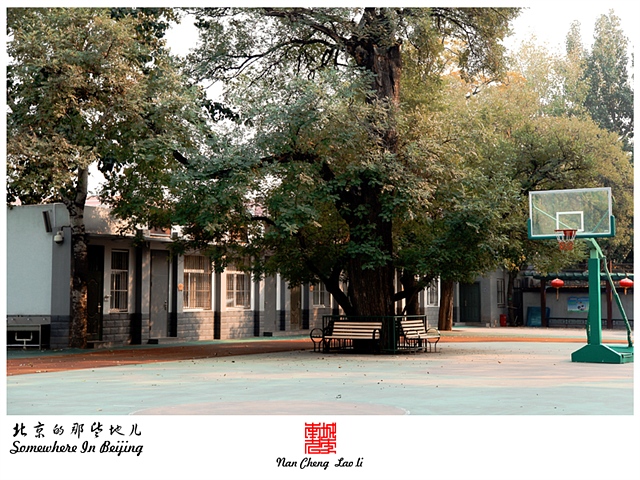

1949年,国民政府印刷局改为中国人民印刷厂,也就是今天的五四一厂,承接了印制人民币的任务。为了容纳更多的学生入学,子弟小学迁入北面白广路西侧的崇效寺旧址,办学规模逐渐扩大至容纳学生1200余人。寺院建筑也随着时间的推移大多被拆,仅存校园北侧的藏经阁一座。

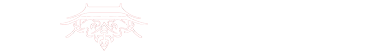

目前白纸坊小学校园里有两株高大的楸树,是崇效寺遗留的古树。楸树是紫葳科梓树属的乔木,在北京存量稀少,仅有33株,仅见于故宫、皇家园林、王府、古庙等处。

今藏经阁经过翻新加固,成为了白纸坊小学的校史馆。“敕赐崇效寺”的山门石匾,如今就保存于藏经阁下,用玻璃罩子罩着。