西兴隆街崇真观遗存

北京城叫兴隆街的地方有那么几个,西单华威东边横二条那里有条胡同就叫兴隆街。在宣武区的槐柏树北边还有三条兴隆街,分前、中、后,不过这三条胡同早就消失了,现在是经贸委后楼的马路,也没有地名标示。以前我对前、中、后兴隆街非常熟悉,不过那会儿就住附近,还真不知道这三条胡同叫什么,我也没那闲工夫去研究这个。就知道从槐柏树北头条能到这三条兴隆街,顺着马路一直走可以通西便门内大街,中间也有支岔可以上宣武门西大街。除了以上的几条兴隆街,我最熟悉并经常去的,那就是前门外鲜鱼口以东的西兴隆街了。

既然提是西兴隆街,肯定得有东兴隆街。整条兴隆街东起崇文门外大街,西以草场头条为界,和鲜鱼口相连。俩个街中间以北官园胡同为界,分为东、西兴隆街。虽然都叫兴隆街,但两者的历史缺各不相同。东、西兴隆街成街于明代,百分之七十左右的建筑都是明代建成,百分之二十为清代后建,另有百分之七左右的建筑建于民国。在明代,东兴隆街称为木厂儿,清乾隆《京城全图》记作木厂胡同。因为在明代时,这一带木厂较多。兴隆街地名出现于清光绪年间朱一新、缪荃孙合纂的《京师坊巷志稿》。这源于清代咸丰年间有兴隆寺而得名。而西兴隆街在《明北京城复原图》上曾标“羊坊草场”,为明代政府养羊和堆放草料之地。

清代的时候羊坊草场被废弃,同样源于兴隆寺的缘故,这里和东兴隆街统称兴隆街。在1965年整顿街巷地名的时候,分为东、西两条兴隆街。目前东兴隆街的历史印记已经完全消失,2012年的时候祈年大街以西,北官园胡同以东还留存着不到30米的老街景象,不过现如今连同北官园胡同全部消失了。历史遗迹仅保留东头新世界楼后的李莲英故居,目前是同仁堂集团的一个单位。西兴隆街也进行了拓宽修缮工程,整体格局也和以前有了很大的区别。

小时候,只要想去鲜鱼口的天兴居喝炒肝儿,老爷子就骑车带着我从西花市大街过崇外,从兴隆街一路就过去了。所以东、西兴隆街在我的脑海中还多少留下一些印记。如今游走在西兴隆街,马路两边大部分都是重新翻建的房屋,其中也夹杂着部分老房。特别是往西快到过了草厂三条的地段儿,有不少半拆不拆的院落,西兴隆街200号就夹杂在这片区域中。

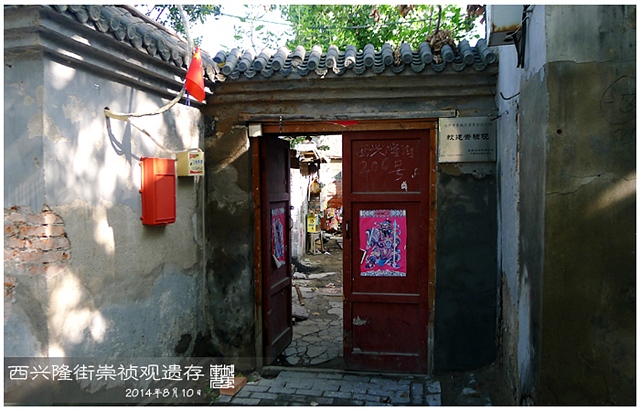

200号如果仅从院门上看,就是一座普通的小杂院,院门不大。但上面最近新挂了一个文保牌子,写着崇祯观。回家查阅了相关资料,这个观建于明代,原有大、小两座。据《析津日记》中记载,这里原是明朝司礼太监张政的舍宅,后改建为观。而且在历史记载中,这个观应该叫崇真观,而非崇祯观。毕竟崇祯的明朝的皇帝,不可能用他的年号开玩笑,这一点在微博上也得到了证实。

如果按规模来分析,200号应该属于小崇真观,院内的老住户也跟我说过,这个院儿其实属于东院,原本有西院,但如今西院已经被夷为平地,只有几户收废品的再空地上搭棚子居住。至于原来庙宇的旧址,很多老人都没有什么印象,院内大部分房屋与过去的道观没有任何关系。这个所谓的文保牌子,其实只是标注这里曾经是崇真观的旧址,地点吻合,但院内的房屋完全两码事儿。

拍摄的那天院内的居民还比较热情,也给我讲了讲过去的样子,虽然老人们记忆中的崇真观越来越模糊了,但依稀还能记得一些被拆时的一些景象。目前200号居民仅剩几户人家,搬走也是时间的问题。听说这里要重新翻建,按着历史上记载的样式重新恢复崇真观。呵呵,不多说了,赝品。曾经老祖宗给我们留下了那么多的历史遗产,后人不珍惜,现在琢磨过来了,想保护,没了。就算按着原图翻建出来的一模一样,那又能怎样?和历史建筑没有任何关系,过几百年以后再算文物吧。

由于受门口的文保牌子的误导,我在做图片编辑的时候沿用了崇祯观的名称。我也懒的再修改了。历史上真实的名称是崇真观,这一点不会错。只能说搞文保的人没调查清楚就直接做牌子了,希望他们以后能深入研究研究,多查阅查阅资料。本来就靠这个吃饭的,还不鼓捣清楚了,要不误导很多人。