大蓆胡同石棣会馆旧址

崇文区前门外北芦草园胡同以南有条直通大江胡同的胡同,在明朝《京师五城坊巷胡同集》记为大蓆儿胡同,清代改叫大蓆胡同。至于这条胡同的来历,目前最可信的说法是崇文三里河周边多为河道,芦草园地段芦苇旺盛,居住在此的居民多以编苇蓆为生,胡同因此而得名。在大蓆胡同路西有一条狭窄曲折的小胡同,命名为小蓆胡同。1965年整顿北京街巷地名的时候,将富寿里、康阜胡同、坑儿胡同并入大蓆胡同,花枝胡同并入小蓆胡同,形成了今天的格局。

在最早的胡同门牌上,大、小蓆胡同的“蓆”是带“草”字头的。后来新更换的门牌,则变成了大席、小席。现在网络上有关这两条胡同的文章也习惯用“席”字,不过我属于从小出生在那一带,还是习惯用老字。

大蓆胡同是崇文地界儿我非常喜欢的一条胡同之一,每逢游走大江胡同,必去大、小蓆胡同转转。特别是小蓆胡同有一段,很多摄影师和胡同画家都在那里取景,我就在那里拍了不下10张照片。不过目前这段小蓆经典之景已经被一堵水泥墙给当上了,只有在照片中回味经典了。

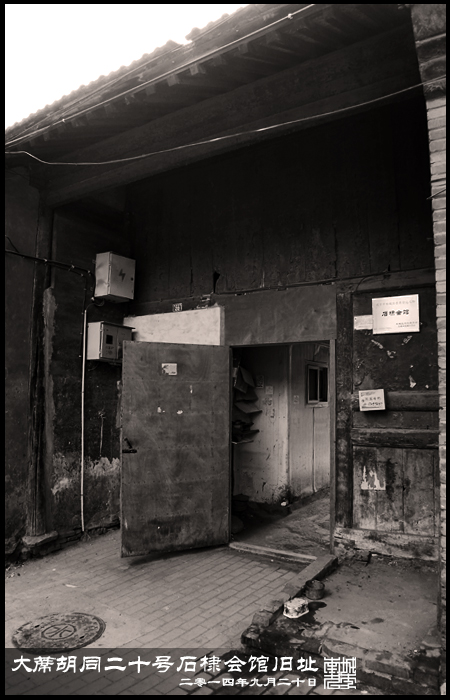

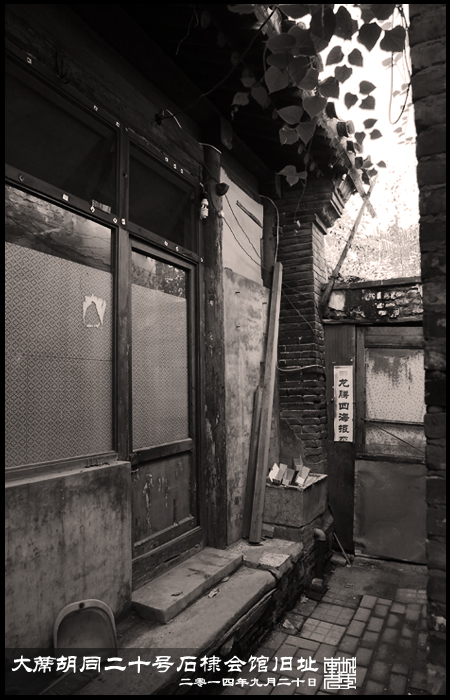

大蓆胡同20号,院门高大,院落占地面积也不小,此院原位安徽石棣县会馆。石棣就是如今的安徽省石台县,在历史上是徽州文化和江淮文化的交融之地。石棣县设于梁大同二年,据《元和郡县志》记载:“石埭在县西北一百三十里,有两横石壅江,有如埭焉,因为名”。又据《太平寰宇记》中所述:“因贵池原有两小石埭堰溪水,遂以为名。” 石棣县虽是山区小邑,但从尧田、鸡公岩等新石器文化遗址中出土的打制石器和陶器看,也是先民活动的重要地区。上古时期,这里是古越族支系部落地区。春秋时期,属吴、楚争峙地区,先后属吴、越、楚国。战国时期,属楚国。

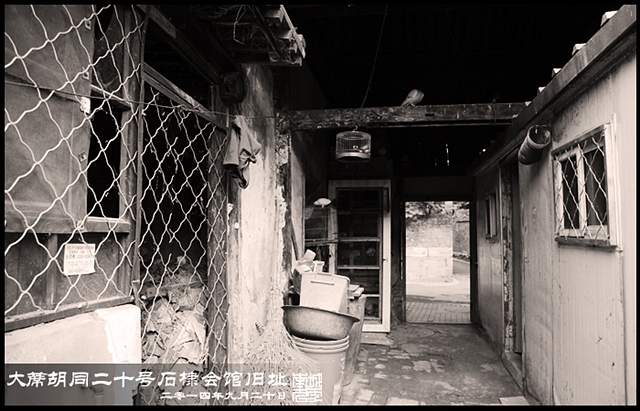

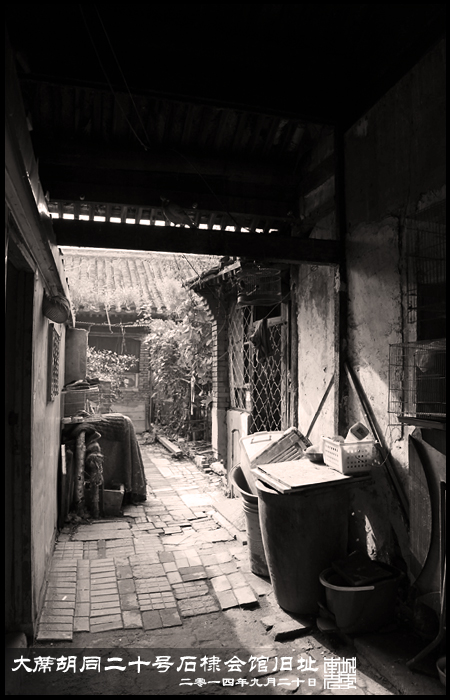

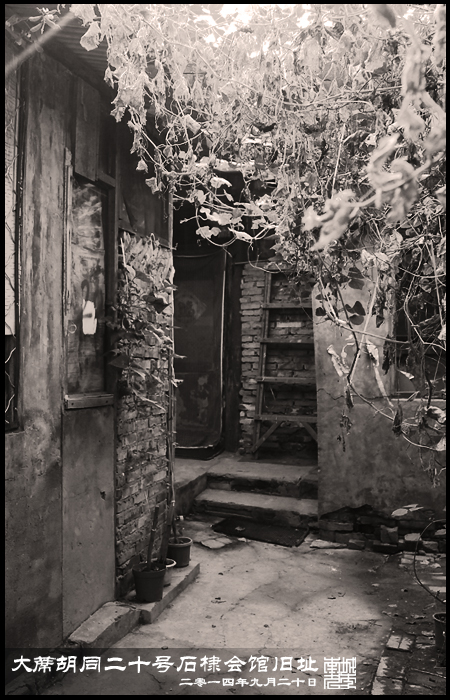

目前有关大蓆胡同石棣会馆的史料记载并不多,在会馆内通往后院的墙角隐藏着一块石碑,上面记载有馆志。但因年代久远,加上后来认为的保护不力,碑上的文字已经模糊不清,很难辨别出上面所记内容。

石棣县在明、清两朝属于江南行省,直到咸丰四年太平军攻入石棣县,才划归安徽省管辖。根据大蓆胡同以北有长巷头条的安徽泾县会馆、长巷五条的芜湖会馆来分析,石棣会馆的创建很有可能是在清咸丰以后。

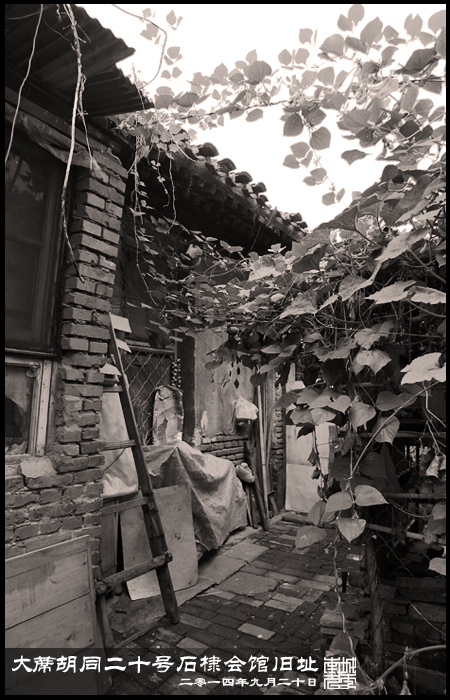

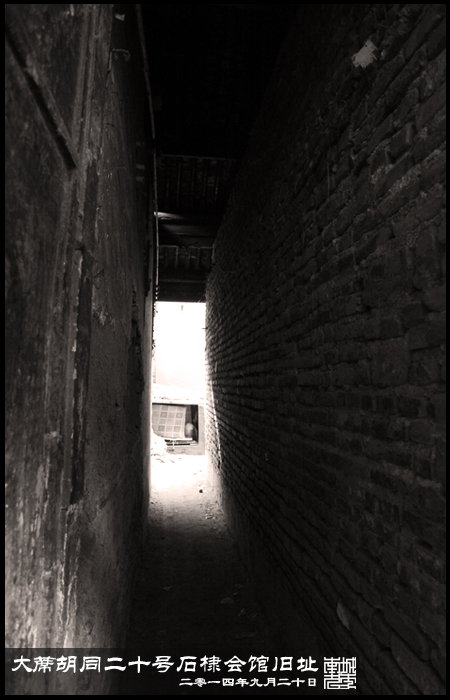

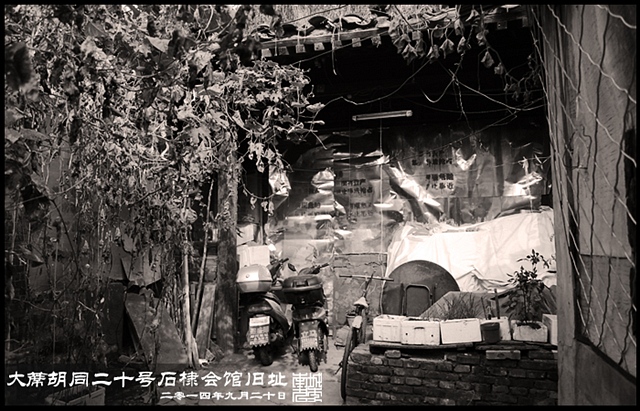

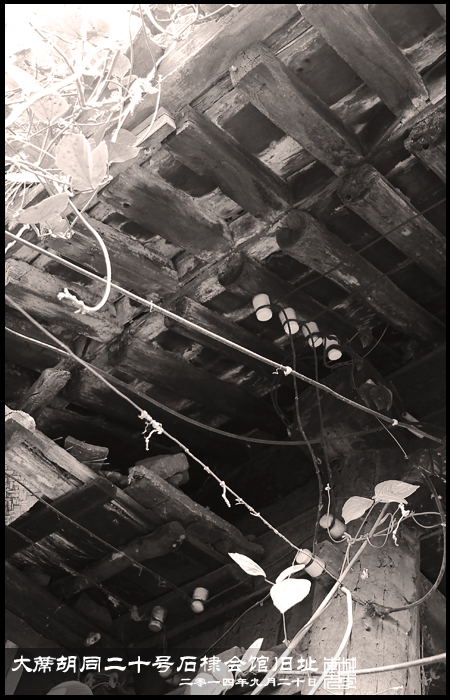

目前石棣会馆的状况可以说是残破不堪,院内居民我只发现有一户,院门处建起了鸽子笼,一群鸽子在门廊上飞来飞去。院内杂草丛生,大部分房屋已经荒废。据说前门地区要对老会馆进行保护改造,大江胡同把口的部分会馆已经完成,目前工程还没进展到大蓆胡同。说实话,这对我来说是个好事儿,起码我能记录小最真实的原貌,等改造完了我进不去了不说,老样子全都没了,和新盖的别墅没什么区别。