东单三条法国圣心女校遗存

东单三条东起东单北大街,西到王府井大街,这条胡同对我来说有着特殊的意义。1979年11月4日夜里,老爷子骑自行车托着老太太从崇外大街一路奔北,过了东单路口就拐进了三条,奔北拐进了校尉胡同直接进了协和医院,第二天清晨,我出生了。等于说我临出生前,老太太就带着我走过了这条路。后来小时候生个病什么的,去协和也是走这条路。

所谓的东单,指的是东单牌楼,与西单牌楼相对,是建于明代初年的二座木牌楼,后来成为地名。在北京城刚解放后划分区域的时候,东城区被分成了东单区和东四区。同样,西城区也分成了西单区和西四区,再加上独立出来的前门区,当时的北京城有7个区。后来重新划分地区的时候,将东单区东四区合并成了东城区,西单区西四区合并成了西城区。前门区以前门大街为界,一分为二,并入到了崇文区和宣武区。

东单地区历史上一共有三条,其中消失最早的就是头条。在1900年闹八国联军的时候,义和团攻打东交民巷,头条的大部分平房被大炮给炸毁了。八国联军进入北京后,把东单头条路南的房子都拆了,形成练兵场,东单头条消失了。所以我在查阅北京胡同历史地图的时候,民国后期和1949年初的地图上都没有东单头条。1987年出版的《北京街巷地名指南》上也没有头条的介绍。

在修建东方广场的时候,二条和三条也给拆了,现在东方君悦大酒店的位置,就是过去二条路北的平房。东方广场就是过去练兵场的位置。而三条还理论上存在,连同校尉胡同、金鱼胡同一起拓宽成大马路了。虽然路牌上写着东单三条,但除了几处重点保护建筑外,其他的都没了。

东单三条在明代属澄清坊,清代属镶白旗。乾隆时期以校尉胡同南口为界,分为东三条和西三条,宣统年间统称三条胡同。1965年北京市整顿街巷地名时正式命名东单三条。文化大革命时期曾一度称瑞金路三条,后又改回原称。

要说三条最著名的建筑,那肯定是豫亲王府,现如今的协和医院。第一代豫亲王为清太祖努尔哈赤的第十五子多铎,此后世代绵延有13个王承袭豫亲王爵位。民国初年,豫亲王府被其后裔卖给了美国石油大王盖起协和医院和协和医学院。医院大门开在校尉胡同,而医学院开在东单三条,是王府的正门。

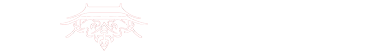

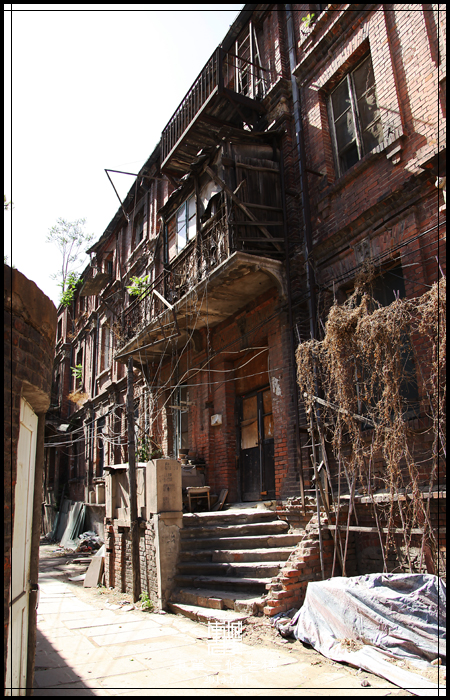

有关协和医院,以后我会专门介绍的。今儿要聊的,是协和医院对面的一栋破旧老楼。这栋楼目前基本上无人居住,大部分门窗已经封死,但从其外观来看,这栋楼具有典型的欧式风格。因为这栋楼不在路边,所以经过几次都容易错过。要不是有一次去找厕所,恐怕我也找不到。

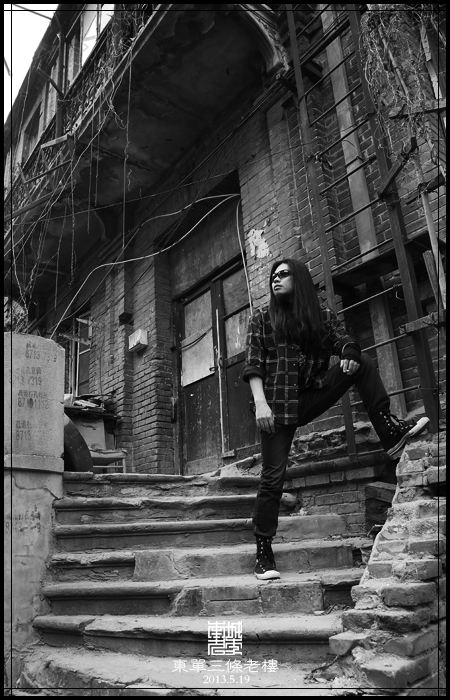

这栋砖红色小楼在帅府园胡同能看到大部分,但无法进入院里。只能从胡同把口一个小夹道里进去。我第一次走到这栋楼前就顿时被吸引了。残破的墙体,巴洛克风格的砖雕,楼门口的台阶,简直就是我心中拍写真的“圣地”。而且这片楼中几乎没人,想怎么拍就怎么拍,也没人管。

第一次去的时候,我随意拍了几张照片,感觉不错。回去给哥们看,2013年5月19日,我们几个人又来到这里,拍了一些人物照。一次偶然的机会,在查阅资料的时候得知这栋老楼是原法国圣心女校的宿舍,修建的年代应该是在上世纪20年代左右,并不算历史特别悠久的建筑。

圣心女校应属于天主教圣心会,于1800年在法国创建,很快便传到了美国。圣心会会友强大的支撑动力源自其使命,即为女孩们创造最好的受教育条件。三条的学校院落很大,从东单三条一直延长快到帅府园胡同南墙,南门在东单三条路北一条死胡同里,西侧是天主教堂。

圣心学校遍布全世界,是天主教圣方济各修会办的。圣心女校一部分教师由三条天主教堂的修女担任。女校经常有200多名学生,分英文班和法文班,学制十年一贯制,从一年级到十年级,毕业后直接升入大学。圣心女校管理很严,教学水平自然很高,但收费昂贵,入学的大多数是有钱人家的女孩子。中国不少知名的女性高级知识分子都是从圣心女校毕业的,像丁玲、萧乾的夫人女翻译家文洁若等。

圣心女校在中国坚持到了1966年,这确实很不容易,据说北京市某主管这件事负责人的夫人就是从圣心女校毕业的,这所教会学校才得以延续。而北京二十几所教会学校在1949年以后就全部被接收了。

文革开始后,外国修女被驱赶回国,圣心女校停办。原址被在北京修地铁的基建工程兵部队占用。七十年代末,基建工程部集体转业为北京城建集团,办公机关搬到了和平里,大院成为北京城建集团的招待所和职工宿舍。到目前为止, 圣心女校仅宿舍楼还保留着,其他建筑全无,院子南边的京纺大厦就是当年拆了天主教堂盖的。这栋宿舍楼也是王府井黄金地段儿唯一保留下来的近百年历史的老楼。

在我三次去过这里,但楼门都无法打开,帅府园的门也上了锁,不知道怎么进去,所以楼内没有拍摄也挺遗憾的。不过这里还没算完,我肯定还得去,起码过阵子去协和医院拍照的时候就路过这里,还会去去找找怎么进去。金中都太液池咱都进去了,这里应该也不在话下。